Inkasso wird in der heutigen Zeit oft an den Pranger gestellt. Mit

Inkasso wird ein Milliardengeschäft verbunden. Berichte über

schwammige Gesetze, mangelnde Aufsicht und überhöhte Gebühren machen

die Runde. Ja, es ist gar die Rede davon, dass „Inkasso“ dafür

verantwortlich ist, dass Schuldner nicht von ihren Schulden

herunterkommen. Schnell sind Beispiele zur Hand, in denen Forderungen

von 40,00 EUR durch Inkasso auf rund 700,00 EUR ansteigen. Das

Ergebnis der so aufgemachten „Rechnung“ ist ganz einfach: Inkasso ist

an allem schuld. „–Schuldige– und –einfache Rechnungen– sind heute

gern genommen – es ist am Ende aber etwas –zu kurz gesprungen–„,

erklärt Bernd Drumann, Geschäftsführer der Bremer Inkasso GmbH.

„Leider versuchen manche Schuldner, die Forderung einfach

auszusitzen, verursachen dadurch Aufwand und Kosten, und wundern sich

später über die hohe Gesamtforderung.

Das ist mit jemandem zu vergleichen, der immer wieder den

Warnhinweis im Display seines Wagens ignoriert, dass er in die

Werkstatt muss, weil etwas nicht in Ordnung ist, und der meint, das

wird schon nicht so schlimm sein. Und der sich dann aber irgendwann

vom Mechaniker anhören muss, dass der Schaden, wäre er gleich in die

Werkstatt gekommen, leicht und günstig zu beheben gewesen wäre, sich

nun aber, durch das –Aussitzen–, massiv vergrößert hat und somit eine

Reparatur sehr umfangreich und enorm teuer wird. Das ist dann nicht

die Schuld des Autos, der Werkstatt oder gar des Mechanikers – das

hat sich der Autofahrer ganz alleine zuzuschreiben.“

Durch die Einschaltung eines Anwalts entstehen Kosten, wie bei

jeder Dienstleistung. Die Kosten steigen mit jeder Maßnahme, die der

Anwalt zur Realisierung der Forderung zusätzlich ergreifen muss, je

länger der Schuldner eine Forderung aussitzt. Diese anfallenden

Kosten gelten gleichermaßen auch für die Beauftragung eines

Inkassobüros.

Auftraggeber der Inkassounternehmen dürfen nämlich nach bereits

geltendem Recht vom Schuldner nur solche Kosten erstattet verlangen,

die auch bei Einschaltung eines Rechtsanwalts entstanden wären. Die

Grundlage der Gebührenberechnung ist hier der Gegenstandswert der

Forderung. Der niedrigste, gesetzlich festgelegte Gegenstandswert ist

–bis 500 EUR–. Für eine Kleinstforderung von 40 EUR fallen also die

gleichen Gebühren an wie für eine Forderung in Höhe von 499 EUR.

Nachfolgend erläutert Bernd Drumann einige Maßnahmen sowie die

dafür vom Gesetzgeber vorgesehenen Gebühren/Pauschalen.

Beispiel 40 Euro Hauptforderung: Welche Anwaltsgebühren entstehen

hier in der Regel?

„Rechtsanwälte rechnen meist nach dem

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) ab. Dort sind u. a. die

unterschiedlichen abrechenbaren Gebühren sowie deren Höhe

tabellarisch aufgelistet zu finden. Die Höhe der jeweiligen Gebühren

richtet sich zumeist nach dem Gegenstandswert einer Forderung bzw.

nach dem Streitwert. Bei dem Einzug einer Forderung kommen zu den

40,00 Euro Hauptforderung in der Regel eine sogenannte 1,3

Geschäftsgebühr, 20% (von dieser Gebühr, max. 20,00 Euro)

Auslagenpauschale sowie die Mehrwertsteuer (MwSt) auf den

Gesamtbetrag hinzu (die MwSt jedoch nur dann, wenn der Auftraggeber

nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist). Das heißt in Zahlen: Bei

einer Forderung von –bis 500 Euro– (niedrigster gesetzlich

festgelegter Gegenstandswert) kommen 58,50 Euro (1,3 Geschäftsgebühr)

sowie 11,70 Euro (20% von 58,50 Euro) Auslagenpauschale = 70,20 Euro

zzgl 19% MwSt (13,33 Euro), also 83,53 Euro Gesamtkosten auf den

Schuldner zu. Diese Kosten hat er grundsätzlich zu erstatten. An den

Anwalt muss der Schuldner daher 123,53 EUR (Kosten und

Hauptforderung) zahlen.

Nach Zahlung von Kosten und Hauptforderung: Fall für Schuldner

erledigt?

„Ja, in der Regel ist der Fall erledigt, wenn die Zahlung der vom

Anwalt angeforderten Summe fristgerecht geleistet wurde. Mit der

sofortigen Zahlung des geforderten Betrages oder einer unverzüglich

mit dem Rechtsanwalt getroffenen Zahlungsvereinbarung ist der

Schuldner gut beraten. Ein mitunter sehr teures gerichtliches Mahn-

und Vollstreckungsverfahren hat er sich so erspart.“

Schuldner knapp bei Kasse. Rückzahlung in Raten möglich?

„Ja! Eine Ratenzahlungsvereinbarung (auch über einen kleineren

Betrag) ist möglich und allemal besser, als zu versuchen, die Sache

„auszusitzen“. Allerdings rechnet ein Rechtsanwalt gemäß RVG für eine

Zahlungsvereinbarung eine zusätzliche Gebühr ab. Ihm steht eine 1,5

Einigungsgebühr, 20 % von dieser Gebühr (max. 20,00 Euro) als

Auslagenpauschale sowie die Mehrwertsteuer (s.o.) zu. Als

Auslagenpauschale dürfen jetzt aber nur noch die restlichen 8,30 EUR

angesetzt werden, die von den max. 20 EUR nach Abzug der bereits in

der Berechnung der Gesamtkosten (ohne Zahlungsvereinbarung)

geforderten 11,70 EUR (s.o.) übrig sind. Abzurechnen sind daher 67,50

EUR (1,5 Einigungsgebühr) sowie 8,30 EUR = 75,80 EUR zzgl. 19 % MwSt

(14,40 Euro) = Gesamtkosten 90,20 EUR. Der Schuldner hat jetzt die

40,00 EUR Hauptforderung, die 83,53 EUR Gesamtkosten (vor

Zahlungsvereinbarung) und die 90,20 EUR Gesamtkosten für die

Zahlungsvereinbarung, also 213,73 EUR zu zahlen.

Warum muss eine solche Vereinbarung überhaupt Geld kosten?

„Jedes Verfahren, das nicht vor Gericht landet, belohnt der

Gesetzgeber. Jede außergerichtliche Erledigung entlastet die Justiz.

Der Gesetzgeber hat es daher ausdrücklich geregelt, dass der Anwalt

für seine Bemühungen um die außergerichtliche Erledigung als Anreiz

eine zusätzliche Gebühr erhält.

Die Vereinbarungen selbst dürften in der Regel auch bei einem

Anwalt schon so vorbereitet sein, dass deren Erstellung keinen

größeren Aufwand darstellt. Allerdings ist der Anwalt naturgemäß

gehalten, auch zu überwachen, ob die Raten tatsächlich

vereinbarungsgemäß gezahlt werden. Ist das nicht der Fall, wird der

Anwalt den Schuldner an die Zahlung erinnern. Zudem verursacht jede

Buchung zeitlichen Aufwand sowohl beim Zahlungsein- als auch beim

Zahlungsausgang. Das alles ist Teil einer Dienstleistung, die kostet.

Und manche dieser Zahlungsvereinbarungen laufen über Jahre. „

Können solche Kosten für Zahlungsvereinbarungen bei einem Anwalt

auch mehrfach entstehen?

„Auch das ist möglich und gar nicht einmal ungewöhnlich. Nehmen

wir an, der Anwalt hat vorgerichtlich eine Zahlungsvereinbarung

getroffen. Der Schuldner hält diese jedoch nicht ein und reagiert

auch nicht auf die anwaltlichen Zahlungsaufforderungen. Schließlich

führt der Anwalt darauf hin das gerichtliche Mahn- und

Vollstreckungsverfahren durch und, um die Vollstreckung abzuwenden,

ersucht der Schuldner den Anwalt nun erneut um Ratenzahlung.“

Was passiert, wenn der Schuldner die Sache bis hier aussitzt und

sich gar nicht kümmert?

„Auf jeden Fall sollte man m. E. den Schuldner damit nicht

–durchkommen– lassen und die Maßnahmen zur Realisierung der Forderung

jetzt frustriert stoppen. Inkonsequenz spricht sich bei Schuldnern

schnell rum. Aber abgesehen davon wird der Rechtsanwalt

selbstverständlich (realistischerweise) vor der Beantragung eines

gerichtlichen Mahnverfahrens geprüft haben, ob über den Schuldner

irgendwelche harten Negativdaten im Schuldnerregister eingetragen

sind. Sollte es harte Negativdaten wie –Gläubigerbefriedigung

ausgeschlossen—- –Nichtzahler– oder den Eintrag –Verweigerung der

Vermögensauskunft– geben, kann es ratsam sein, es bei einem

vorgerichtlichen Verfahren zu belassen. Und sollte letztlich das

–Ende der Fahnenstange– aller Möglichkeiten erreicht sein, kann ein

realistischer Schlussstrich vor weiterem Schaden bewahren.“ „Sind

jedoch keine harten Negativdaten feststellbar, wird der Rechtsanwalt

in der Regel das gerichtliche Mahnverfahren einleiten. Die

Einigungsgebühr hat sich der Schuldner vielleicht erspart, doch wird

es ab jetzt teurer als der Abschluss und die Einhaltung der

Zahlungsvereinbarung. Bei einem Rechtsanwalt entstehen für die

Vertretung im gerichtlichen Mahnverfahren Kosten: eine sogenannte 1,0

Verfahrensgebühr für die Beantragung des gerichtlichen Mahnbescheides

und eine 0,5 Verfahrensgebühr für die Beantragung des

Vollstreckungsbescheides, 20% (von dieser Gebühr, max. 20,00 Euro)

Auslagenpauschale sowie ggf. die Mehrwertsteuer auf den Gesamtbetrag

Das heißt in Zahlen: Bei einer Forderung von –bis 500 Euro– kommen

45,00 EUR (1,0 Verfahrensgebühr) sowie 22,50 EUR (0,5

Verfahrensgebühr) sowie 13,50 EUR (20% von 67,50) = 81,00 EUR zzgl

19% MwSt (15,39 EUR) = 96,39 EUR Gesamtkosten auf den Schuldner zu.

Das Gericht berechnet dem Anwalt zudem 32,00 EUR Gerichtskosten, die

der Anwalt dem Schuldner ebenfalls belastet. Das Verfahren schlägt

damit mit 128,39 EUR zu Buche.

Zu zahlen wären also jetzt die 40,00 EUR Hauptforderung, die

vorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von 83,53 EUR sowie die Kosten

des gerichtlichen Mahnverfahrens in Höhe von 128,39 EUR, wovon aber

die Hälfte der vorgerichtlichen 1,3 Geschäftsgebühr, also 34,81 EUR

inkl. MwSt. in Abzug zu bringen sind. Es bleiben 217,11 EUR.“

Ganz bitter für den Schuldner: Anwalt erhebt sofort Klage

„Es kann sein, dass der Rechtsanwalt nach der 1.

Zahlungsaufforderung sofort Klage vor dem Zivilgericht erhebt. Für

den Schuldner ist das extrem bitter. Hier entscheidet der

Verfahrensverlauf über die endgültige Höhe der Anwalts- und

Gerichtskosten. Kommt es zur mündlichen Verhandlung und im Anschluss

zu einem Urteil, entstehen in der Regel an Kosten insgesamt: 2,5

Anwaltsgebühren (1,3 Verfahrensgebühr und 1,2 Terminsgebühr), also

112,50 EUR. Auch hier kommt wieder die Auslagenpauschale von 20,00

EUR dazu sowie ggf. die MwSt. Die Anwaltskosten betragen also 157,68

EUR. Dazu sind Gerichtskosten in Höhe von 105,00 EUR fällig. Das

Verfahren schlägt so mit 262,68 EUR Kosten zu Buche (vorausgesetzt,

der Schuldner nimmt sich nicht selbst ebenfalls einen Anwalt). Dazu

kommen die vorgerichtlichen Anwaltskosten von 83,53 EUR, von denen

allerdings wieder 34,81 EUR als Anrechnungsbetrag abzuziehen sind.

Das ergibt stolze 311,40 EUR zzgl. 40,00 EUR ursprüngliche

Forderung/Hauptforderung = 351,40 EUR.“

Ab jetzt drohen auch Kosten für die Zwangsvollstreckung, kümmert

sich der Schuldner weiterhin nicht

„Eine Standardmaßname aus dem Bereich der Forderungspfändung

könnte sein: Eine Lohn- oder Kontenpfändung. Diese löst ggf. jeweils

20,00 EUR Gerichtskosten und eine 0,3 Verfahrensgebühr in Höhe von

19,28 EUR Anwaltskosten inkl. Auslagenpauschale und MwSt aus. Dazu

kommen Zustellungskosten in Höhe von rund 40,00 EUR, die der

Gerichtsvollzieher im Namen der Staatskasse einzieht, also gesamt

rund 80,00 EUR.“

Ist die Forderungspfändung erfolglos, kann die Beauftragung des

Gerichtsvollziehers folgen

„Hier kann der Antrag auf Sachpfändung gestellt werden. Die

Anwaltskosten belaufen sich auf 19,28 EUR (wie oben). Dazu kommen

Gerichtsvollzieherkosten von rd. 30,00 EUR, gesamt also rund 50,00

EUR. Weitere Kosten entstehen für das Verfahren auf Abnahme der

Vermögensauskunft (früher –Offenbarungseid–). Der Anwalt kann bei dem

Gegenstandswert von 40,00 EUR (unser Beispiel) hierfür weitere 19,28

EUR abrechnen, und beim Gerichtsvollzieher kommen rund 60,00 EUR

zusammen. Und wenn dann der Schuldner – was häufig vorkommt – auf die

Ladung des Gerichtsvollziehers hin nicht erscheint, ist der

Rechtsanwalt gehalten, Haftbefehl zu beantragen und den Schuldner

vorführen zu lassen. Anwaltskosten gibt es hierfür nicht, aber die

Gerichtsvollzieherkosten können mit rund 60,00 EUR zu Buche schlagen.

Dazu kommen Gerichtskosten in Höhe von 20,00 EUR. Zusammen haben wir

dann für die Einschaltung des Gerichtsvollziehers ca. 210,00 EUR.

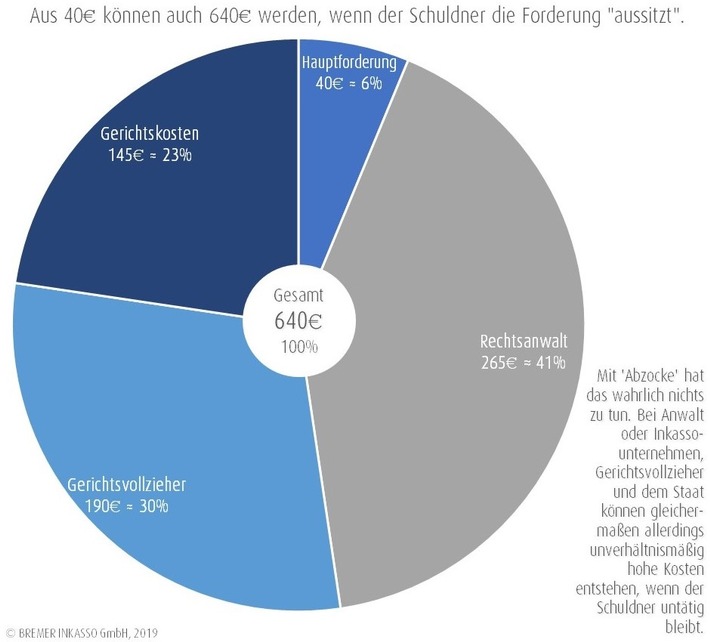

Je nach dem, für welches Gerichtsverfahren sich also der Anwalt

entscheidet (Klage oder Mahnbescheid), hat der Schuldner nun 290,00

EUR zzgl. 217,11 EUR, gesamt rund 510,00 EUR, oder 290,00 EUR zzgl.

351,40 EUR, und somit rund 640,00 EUR zu –berappen– (siehe Grafik).

Hat der Gerichtsvollzieher dem Gläubiger die Vermögensauskunft

übersandt, muss der Rechtsanwalt prüfen, ob sich daraus

Pfändungsmöglichkeiten ergeben und dann ggf. auch pfänden. Veranlasst

der Anwalt – nach Vorlage des Vermögensverzeichnisses – nur zwei

weitere Maßnahmen der Forderungspfändung, sind wir hier bei weiteren

rund 160,00 EUR. Sind Ermittlungen notwendig, weil der Schuldner

–untertaucht– oder die Tür nicht öffnet, wenn der Gerichtsvollzieher

kommt, oder sich wochentags der Vollstreckung entzieht und nur

sonntags angetroffen wird usw., erhöhen sich die Gesamtkosten extrem,

so dass auch 700,00 EUR Gesamtforderung und mehr mit den Jahren

locker zu erreichen sind.

Für den Forderungseinzug auch einer kleinen Forderung muss der

Schuldner aber dennoch aufkommen?

„Ja, genau. Gemäß §§ 280 Abs. 1 und 2, 286 BGB ist der

Verzugsschaden, also der Schaden, den ein Gläubiger durch den

Zahlungsverzug eines Schuldners erleidet, vom Schuldner zu ersetzen.

Wie sich aus § 4 Abs. 5 RDGEG ergibt, geht der Gesetzgeber davon aus,

dass hierzu auch die Kosten eines Inkassounternehmens gehören können.

Rechtsdienstleister wie Inkassounternehmen oder Rechtsanwälte stehen

mit Rat und Tat zur Seite. Sie prüfen eingehend, ob eine Forderung

berechtigt ist und inwieweit der Einzug erfolgreich sein kann, auf

welchem Wege und mit welchen Mitteln. Vereinbarungsgemäß erbrachte

Lieferungen und Leistungen verdienen ihre vereinbarte, rechtmäßige

Vergütung. Eine offene Forderung ist und bleibt eine offene

Forderung! Mit –Abzocke– hat das wahrlich nichts zu tun. Bei Anwalt

oder Inkassounternehmen, Gerichtsvollzieher und dem Staat entstehen

gleichermaßen allerdings unverhältnismäßig hohe Kosten, wenn der

Schuldner untätig bleibt. Und das ist dann nicht die Schuld des

Gläubigers, des Anwalts oder des Inkassounternehmens, auch nicht die

des Gerichtsvollziehers oder die des Staates. Das hat sich der

Schuldner dann ganz alleine zuzuschreiben.“

Grafik: © BREMER INKASSO GmbH / www.bremer-inkasso.de

Pressekontakt:

BREMER INKASSO GmbH, Eva-K. Möller, Leerkämpe 12, 28259 Bremen, Tel.

+49 (0)421-84106-25, Fax +49 (0)421-84106-21, E-Mail:

moeller@bremer-inkasso.de

Original-Content von: BREMER INKASSO GmbH, übermittelt durch news aktuell